【改善就医感受】小小“胃白斑”确诊“胃癌之王”?“精查胃镜”现形计

2022年3月,与胃印戒细胞癌抗争八个月的青年舞蹈家苏日曼不幸离世,年仅28岁。

2024年,经历两次抗癌斗争的35岁网红博主“柱子哥”,确诊胃印戒细胞癌,且已伴随多脏器转移。

印戒细胞癌,因其在显微镜下呈现“印戒样”,故而得名。而它到底有多凶险?

胃印戒细胞癌被称为“胃癌之王”,其早期隐匿性很强,在胃镜下表现也不明显,识别困难,可能表面看起来只是点、片状白斑,然而,一个小小白斑,背后隐藏的可能是“巨大冰山”。

5月初,78岁的潘阿姨因上腹不适数月到我院消化内科就诊。初次普通白光胃镜检查发现胃窦糜烂灶,病理提示“局部腺上皮低级别上皮内瘤变(轻-中度异型增生)”。

“早期阶段的胃癌患者很多没有明显的症状,或者症状和普通消化道疾病相似,很容易被忽视,常规胃镜检查有时候很难发现,因此,如发现可疑癌变病灶又无法确定,建议要做‘精查胃镜’。”消化内科王善娟主任强调。潘阿姨听取了王主任的建议,决定“一查到底、消除疑虑”。

1个月后,王主任给予胃镜精查,原有的胃窦糜烂灶考虑是胃早期高分化腺癌,但在胃体胃窦交界处又同时发现另一处极其隐匿的仅3mm的不起眼的白斑,王主任凭借多年积累的知识和经验认为早癌可能,根据内镜染色放大考虑为未分化癌。精查病理结果确诊为“低粘附性癌,局灶为印戒细胞癌”。

胃镜下表现对比:

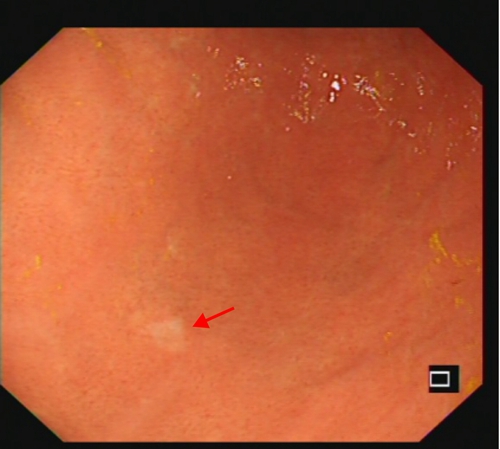

白光胃镜:胃体窦交界处3mm退色调平坦病变,难以识别,易漏诊

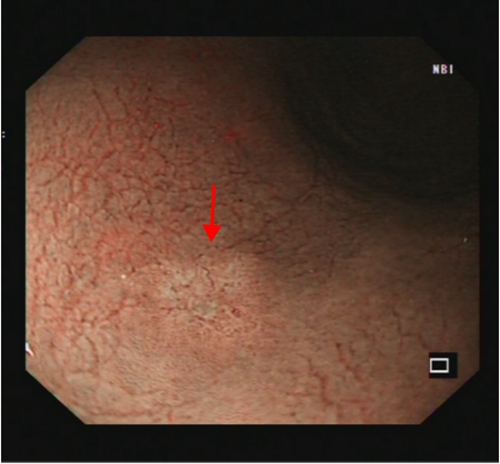

NBI(窄带成像)非放大图像:可见白色区域

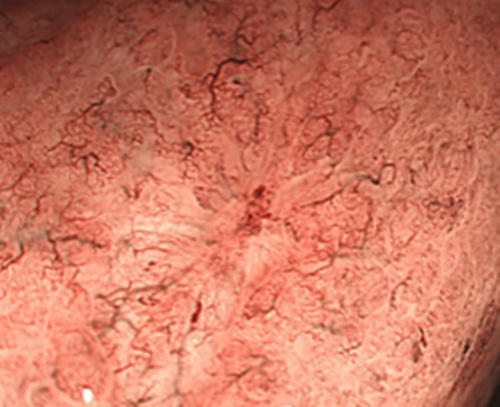

NBI+放大:对白斑中央部位采用电子染色后放大了100倍观察到的细微的腺管结构消失、微血管增粗扭曲,清晰显示异常血管和腺体结构

好在发现及时,癌症还处于早期阶段,尚未出现远处转移,精查胃镜的“精准”抓住了这“稍纵即逝”的治疗黄金期。不久,潘阿姨便接受了行胃镜下黏膜剥离术(ESD)微创手术。术后病理确认:病灶病变范围3mm*2.7mm,局限于粘膜内,无溃疡,水平及垂直切缘均干净,脉管(-)。符合内镜扩大适应症,达到了治愈性切除。

术后,潘阿姨恢复良好,也无需化疗,接受规律随访即可。了解到关于“癌症之王”的介绍,潘阿姨越发后怕,再三念叨:“万幸万幸,感谢王主任的认真和专业,也幸好有这些先进技术能够早发现早治疗!”

作为国家消化道早癌防治中心联盟单位,嘉定区中心医院消化科自2018年起,在社区、体检站及门诊大力开展早期胃癌筛查工作。通过规范化的内镜检查(包括精查技术),每年成功发现消化道早癌40余例。绝大多数患者通过内镜下微创治疗即可达到根治效果。未来,医院将持续扩大筛查覆盖范围,加强对中高危人群的内镜精查和规律随访,不断提高早癌检出率,提升区域患者的生存率和生活质量。

小贴士

消化道早癌包括早期食管癌、胃癌和结直肠癌等。大部分消化道早癌可通过内镜下微创手术根治,术后5年生存率超90%,而晚期治疗效果差、5年生存率只有20-30%。

内镜精查是检出消化道早癌的最有效手段,可采用能放大80-100倍的高清内镜、采用电子染色技术、色素内镜等多种方法,发现肉眼无法发现的早期癌的一种技术。

哪些人需要做“精查内镜”?

1.普通胃镜发现胃内微小病变,高度怀疑癌前病变或早癌,但活检没有证实的患者;

2.对于病理已经证实为癌前病变或早癌的患者,NBI可与放大内镜相结合,来共同评估病变的分化程度、病变范围及可能侵犯的深度

3.既往胃镜检查曾提示存在中重度萎缩性胃炎、肠上皮化生(肠化)、胃粘膜异型增生、Barrett食管等病变,这些病变被认为是胃癌或食管癌的癌前疾病或癌前病变;

4.有胃癌、食管癌家族史者;

5.具有胃癌或食管癌的其他危险因素(例如:胃的幽门螺杆菌感染、长期吸烟、饮酒、头颈部或呼吸道鳞癌等);

专家介绍

王善娟 消化内科 主任医师 硕士生导师

特需精查内镜时间:周二下午、周三上午

长期从事消化内科常见病及疑难病的诊治,尤其擅长早期消化道肿瘤的内镜精查诊断及内镜下微创治疗及肿瘤的筛查管理,在消化道早癌及癌前病变诊治方面积累了较为丰富的经验,同时开展小肠镜、超声内镜的诊断及肝硬化及其并发症的内镜下诊治等。

(来源:消化内科)

沪公网安备 31011402005736 号

沪公网安备 31011402005736 号